Kiai Medsos dan Perubahan Paradigma Beragama

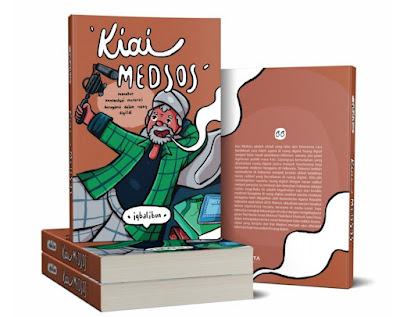

Senang atas terbitnya buku 'Kiai Medsos: Menakar Kontestasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital', yang diadaptasi penulisnya, Iqbal Hamdan Habibi, dari thesisnya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kaum muda dan media sosial sudah menjadi dualitas, dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Bagus dong, kalau mereka menulis sendiri problem yang sedang dan akan terus dihadapi, plus mencoba mencari solusinya, apalagi ditulis via standarisasi metode penulisan ilmiah. Keren pastinya.

Karenanya, di tengah padat-sempat, saya sanggupi menulis epilog di buku ini: Kiai Medsos dan Perubahan Paradigma Beragama. Buku ini layak dibaca. Data, teori yang digunakan, dan analisisnya bisa membantu kita memahami peta dan trend dakwah di era digital. Recommended!

--------

Setelah menyimak buku ini, saya semakin yakin bahwa media sosial adalah medan pertempuran (battle zone) yang seru dan terbuka bagi kontestasi ide, gagasan dan paradigma tentang apapun, termasuk dalam beragama dan cara menjalankan nilai-nilai beragama. Teknologi digital memberi kemudahan kepada warga masyarakat internet (internet citizen atau netizen) dalam berkomunikasi dimana ‘semua orang’ bisa berkomunikasi kepada ‘semua orang’ dalam saat yang bersamaan atau sering diistilahkan dengan ‘many to many communication’.

Bahkan era ini hampir sukses mendisrupsi konsepsi komunikasi massa, dimana sebuah kekuatan (korporasi) media mampu mempengaruhi publik dengan kekuatan media (media power) yang dimilikinya dengan menggunakan konsep ‘one to many communication’. Media sosial bahkan mampu mendikte pola produksi, konsumsi informasi hingga iklim industri media yang selama ini didominasi oleh media mainstream sebagaimana televisi, radio dan media cetak. Media massa cetak (print media) adalah yang paling keras terdisrupsi media sosial.

Riset Facebook, Bain & Co pada tahun 2018 menyebutkan, Teknologi Digital (media sosial di dalamnya) telah memberi keistimewaan baru masyarakat kelas menengah Indonesia dalam hal kemampuan memilih! Dari konten media sosial masyarakat klas menengah memilih dan membuat keputusan penting dalam hidupnya. Pertama, dalam hal menentukan identitas! Dari media sosial mereka mengadopsi nilai-nilai modern, agar tidak dikatakan ketinggalan zaman, sebagai kelengkapan dari nilai budaya tradisional yang selama ini dijalaninya. Kedua, dalam memilih komunitas.

Ruang daring menjadi tempat berkumpul dan bersatunya orang dengan kesamaan passion atau gairah, minat, aspirasi, dan tantangan. Ketiga, memilih mimpi atau cita-cita: membuka berbagai kemungkinan, peluang, dan ambisi baru. Internet membantu mereka meraih mimpi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru. Dan keempat, memilih kegembiraan atau pengalaman: lebih spesifik dalam memilih produk (dan jasa) yang ingin dibelinya dan cara untuk mendapatkannya.

Media sosial memungkinkan para penggunanya mencari identitas, memilih komunitas, memilih kegembiraan (hiburan) serta memilih nilai luhur dan cita-cita kehidupan dimana agama termasuk di dalamnya. Kita bayangkan, orang mencari agama di ruang bebas, berupa gerai dan platform informasi yang instan, cair, terbatas durasi dan ruang kata, tanpa guru yang pasti. Tentu ini sangat jauh berbeda dengan lembaga agama ‘konvensional’ yang selama ini kita kenal sebagaimana madrasah, pondok pesantren atau bahkan bangku sekolah/kampus, dimana kepada siapa kita belajar menjadi hal paling penting, sebelum mendapatkan asupan ilmu agama.

Media sosial memungkinkan semua orang bisa berdakwah, menjadi ustadz-ustadzah influencer dengan hanya berbekal teori ‘Triple C’ yang berlaku di media sosial, yakni Content (konten yang kreatif dan menarik), Consistent (diupload dengan pola waktu tertentu sesuai netizen habit), dan Communication (mengajak netizen dalam sebuah perbincangan virtual yang terekam dalam mesin Google).

Media sosial sejatinya milik para pribumi digital (digital native), yakni kaum muda (generasi Y, generasi Z dan Generasi Alfa) dan secara khusus dari kalangan klas menengah (middle-up) dan masyarakat kota. Namun hari ini, pengaruhnya sudah meluas hingga menjangkau secara masif ke apa yang dikenal sebagai digital imigrant atau para pendatang digital dari generasi X dan Baby Boomer serta masyarakat desa dan middle-low. Internet dan Media sosial sudah menjadi sebuah keniscayaan gaya hidup baru (new life style) atau bahkan peradaban baru sebagai konsekuensi dari terjadinya Revolusi Industri Digital atau Revolusi Industri 4.0 yang diperkenalkan oleh Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF).

Negeri kita tercinta, pernah mengalami masa, di mana nilai dan fatwa agama hampir sepenuhnya dikendalikan oleh media sosial. Masih berlimpah jejaknya di jagat digital, tentang fenomena digunakannya identitas agama di ruang publik untuk tujuan politik atas nama agama, sebagaimana kita saksikan bersama dalam orkestrasi virtual yang dimainkan ‘Kelompok 212’ dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Itu adalah ‘masa paling buram’ dari literasi digital bahkan literasi informasi yang pernah ada di Indonesia. Sebuah masa, dimana media massa yang berbasis newsroom, kode etik jurnalistik dan ideologi pers, dikalahkan dengan mudah oleh media sosial yang lihai memainkan ‘emosi beragama’ masyarakat muslim atas nama ‘penistaan agama’ dan narasi ‘Islam sedang dizalimi’.

Praktik politisasi identitas agama melalui media sosial yang dipadu-padan dengan intoleransi agama/etnis hampir saja secara signifikan menyiramkan bensin pada bara api radikalisme agama dan terorisme yang coba dipercikkan oleh kepentingan kapitalisme global di luar sana. Kampanye khilafah Islam atau pendirian negara Islam secara global hampir saja meracuni kalangan muda kita, khususnya di sekolah menengah atas dan kampus-kampus umum. Bahkan wabah khilafah dan jihad atas nama Islam melawan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sempat menjamur di kalangan para Aparat Sipil Negara (ASN) di kantor-kantor kementerian hingga para profesional yang menguasai masjid-masjid Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Buku ini menunjukkan kepada kita akan luhurnya sebuah inisiatif langka dari para ustadz dan ulama muda dari kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama yang secara sadar ‘berlaga’ di medan perang digital (digital battle zone). Di antara empat figur ‘Kiai Medsos’ yang diteliti, saya cukup dekat dengan Ustadz Makruf Khozin, putra kiai di Gondanglegi, Malang yang alumni Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, dan kini sedang mengembangkan Pesantren di Kawasan Suramadu, Madura. Sejak sekitar tahun 2012, Ustadz Makruf menjadi narasumber rutin di berbagai program talkshow di TV9 Nusantara, dan aktif dalam komunitas Cyber NU Jawa Timur dalam melakukan operasi ‘serangan udara’ melalui pembuatan narasi digital yang bersumber dari prinsip dan value Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja), sebuah cara beragama yang moderat dan berkearifan lokal.

Ustadz Makruf bersama kami juga aktif membangun benteng pertahanan digital, dengan mengarahkan ‘artileri medan anti serangan udara’, untuk menangkis semua ‘kabar bohong’ dan ‘informasi agama yang menyesatkan’ di media sosial dengan cara menjawabnya secara frontal dan sporadis di akun pribadi beliau. Mengacu survey yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), konten tidak benar yang menyebar di media sosial bila dibiarkan (tidak diklarifikasi) lebih dari 4 jam, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran digital. Ustadz Makruf termasuk ulama muda yang konsisten menggunakan prinsip ini, sehingga tergolong aktif mengunggah status keislaman di akun Facebook-nya (dan belakangan juga di twitter dan instagram).

Ustadz Makruf Khozin, Gus Ainur Rofiq, Ustadz Dafid Fuadi, Gus Wahab Ahmad adalah jawaban sekaligus bukti bahwa Islam Aswaja yang universal, moderat dan berkearifan lokal ala pesantren dan Nahdlatul Ulama mampu berbicara dalam kontestasi wacana di era media baru. Sebuah era yang berbasis pada jaringan komputer bernama internet dan teknologi turunannya yang mengusung kebudayaan pop atau Popular Culture sebagai kecenderungan budaya global yang bersumber dari minat kebanyakan orang di dunia. Karenanya, budaya pop memiliki khalayak dalam jumlah yang besar (massal), bersifat heterogen (disukai oleh banyak orang) dan cenderung inferior (kualitasnya rendah).

Budaya populer merupakan akibat dari kesenjangan yang terjadi antara masyarakat bawah (low culture) dengan para elitnya yang mengusung budaya tinggi (high culture). Budaya populer terbentuk untuk menyenangkan orang banyak. Sehingga produk budayanya bersifat subjektif dan cenderung tidak mengandung parameter kualitas. Hal ini juga terjadi di dunia dakwah di era digital. Dimana dai yang populer belum tentu berkualitas. Sementara orang yang berkualitas dalam ilmu keagamaann belum tentu populer. Dengan kata lain, yang berilmu tidak populer. Yang populer tidak berilmu.

Praktik popularitas ber-manhaj Popular Culture ini pula yang bisa menjelaskan cara kerja platform media seperti Youtube, Instagram, Tik Tok dan sejenisnya dalam menilai user-nya. Siapa yang memiliki penonton (viewer), pengikut (follower) atau pelanggan (subscriber) terbanyaklah yang dianggap sebagai juara dan berhak memperoleh reward atau hadiah. Apa itu? Adsense atau penghasilan iklan digital dari perusahaan global yakni google yang kan menilai setiap klik ke content yang diunggah sebagai poin untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Karenanya netizen berlomba membuat konten yang menarik (kalau perlu kontroversial) agar banyak yang menonton dan kemudian di-share sehingga menjadi viral dan trending di jagat dunia maya atas relasi kuasa rezim teknologi pengarah macam algoritma, Search Engine Optimation (SEO), hingga piranti rekomendasi konten yang dinamai FYP (for your page). Kalau sudah begini, kuantitas pengakses menjadi panglima, dan kualitas menjadi bukan yang utama.

Dalam konteks dakwah kontemporer, keberadaan ‘Kiai Medsos’ adalah sebuah keniscayaan di era yang hampir semuanya baru ini. Alqur’an menggariskan bahwa prinsip berdakwah itu mengajak dengan tiga pilihan strategi. Mengajak mendekat kepada Allah terutama pada mereka (yang belum di jalan Allah) dengan mengutamakan sentuhan lembut penuh inspirasi (bil hikmah), baru kemudian dengan nasehat-nasehat yang mengarahkan pada kebaikan (bil mau’idzatil hasanah). Bahkan kalau perlu beradu argumentasi mencari cara terbaik (bil mujadalah).

Allah berfirman:

ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

وجادلهم بالتي هي احسن

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, tuntunan yang baik dan berdialoglah untuk menunjukkan mana yang lebih baik.

Alqur’an telah memberikan tiga pilihan strategi dalam berdakwah yang penerapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan situasi saat kita berdakwah saat ini. Strategi dakwah Rasulullah di Makkah di kalangan kafir Quraisy berbeda dengan ketika di Madinah yang masyarakatnya lebih majemuk terdiri dari berbagai bangsa bahkan pluralitas agama. Di Nusantara, dakwah walisongo menjadi contoh terbaik yang membuktikan bahwa Strategi Kebudayaan yang diterapkan para penganjur Islam ini cukup fleksibe, variatif, kreatif dan terbukti ampuh dalam mengajak masyarakat Jawa dan Nusantara memeluk agama Islam, tanpa kekerasan.

Salah satu strategi kebudayaan Walisongo adalah digunakan pendekatan kesenian dalam memasukkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat awam Jawa dengan gamelan dan cerita-cerita dalam Wayang Kulit. Dua strategi lainnya adalah aktivitas kekeluargaan dan perdagangan. Wayang Kulit adalah cara Walisongo menggunakan budaya populer kala itu, yang kuat terpengaruh lakon Mahabharata dan Ramayana sebagai duta tradisi Hindu-Budha dari India. Walisongo menggunakan popularitas cerita pewayangan itu sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan dakwah.

Di masa berikutnya, para Ulama menggunakan Thariqah sebagai ritual keagamaan yang mengedepankan pengelolaan hati dan pengendalian nafsu melalui dzikir, digunakan untuk mengglorifikasi Islam di nusantara di kalangan masyarakat luas. Sebelumnya, Islam hanya dikenal di kalangan elite (High Culture). Namun di tangan para ulama, Islam dibumikan, disenyawakan dengan kebudayaan lokal, dipertemukan dengan kebutuhan masyarakat akan ketenangan hidup melalui dzikir-dzikir tahriqah, lantunan tembang yang menenangkan, pujian, shalawatan, manakiban, dan sejumlah produk kebudayaan yang sangat kaya di Nusantara.

Kalau Walisongo menggunakan media budaya populer kala itu yaitu wayang dan gending, nanyian bocah, hingga tradisi yang hingga kini melekat, maka strategi dakwah keagamaan era kini adalah via internet dan media sosial. Para Penganjur Islam Moderat atau yang kini menjelma Gerakan Moderasi Beragama, yang diinisiasi Kementerian Agama RI, perlu lebih optimal memanfaatkan media sosial.

Rasionalitasnya, data menunjukkan bahwa per Januari 2023, jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan intenet sudah mencapai 212,9 juta jiwa (meningkat dari 175,4 Juta di 2020). Sementara yang aktif bermedia sosial sejumlah 167 juta jiwa, melebihi jumlah masyarakat yang mengaku mengikuti NU dalam beragama yang menurut LSI berada di kisaran 100 sampai 120 juta jiwa. Penetrasi penggunaan internet dan media sosial cukup tinggi di atas 60%, yang artinya akan terus berkembang pesat. Angka ini menunjukkan bahwa berdakwa melalui media sosial sangatlah efektif dan strategis, karena bisa menjangkau ke ratusan juta jamaah internet tanpa harus terpaku pada lokasi dan waktu.

Memasyarakatkan moderasi beragama di masyarakat digital sebenarnya perlu fokus pada bagaimana mengubah paradigma, perspektif dan keyakinan dalam beragama dari masyarakat luas (netizen) khususnya yang tidak mendapatkan bekal pendidikan yang cukup soal agama. Perlu strategi konten, kemasan dan perbincangan yang menarik, yang tujuannya mengubah mental model dari pengetahuan (ilmu) agama yang sempit, instan dan partisan, menjadi pemahaman agama yang hanifiyatus-samhah, afirmatif terhadap moderasi, keseimbangan, keutuhan pemahaman akan Risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Teori U yang diperkenalkan Roger Shuy (1988) bisa dipakai. Dengan menggunakan Analisis Gunung Es (Iceberg Analysis), kita diajak untuk tidak hanya melihat apa yang di atas permukaan (materi gunung es di atas permukaan laut), tetapi menyelami dan mencari tahu apa yang terjadi hingga di kedalaman laut.

Apa yang teronggok di puncak gunung es, tidak bisa terlepas dengan titik terdalam dari akar gunung es, yang oleh Roger Shuy disebut sebagai sumber atau referensi yang digunakan pikiran manusia yang membentuk ‘mental model’. Teori ini mengajak kita berangkat dari mengubah mental model tersebut dengan cara melakukan ‘Rethinking’ atau mengajak berpikir ulang terhadap Mental Model pemahaman agama yang selama ini memenjara pikiran netizen yang mendorong pada tindakan intoleransi, radikalisme bahkan terorisme.

Rethinking digerakkan dari memahami sumber-sumber dan referensi keagamaan secara benar, utuh, dan berimbang sebagaimana telah ditunjukkan para ulama ahlus sunnah wal jamaa, baik di bidang aqidah, syari’ah, tasawuf hingga relasi antara agama dan negara. Setelah rethinking tuntas digarap, maka berlanjut dilakukan redesigning (menata ulang gerakan), reframing (menyusun narasi dan penataan angle) baru reacting atau aktivitas nyata moderasi beragama, baik di dunia maya atau kegiatan pada umumnya.

Fonemena viralnya konten media sosial yang bersumber dari ceramah dan pengajian KH Bahaudin Nursalim (Gus Baha) adalah contoh sukses aktivitas Rethinking dalam konteks Iceberg Analysis. Walau mungkin tak terkonsep dan terencana, namun keberadaan konten Gus Baha (dan beberapa Gus dan Ning Pesantren yang kini juga sudah mulai menjamur) adalah sebuah berkah bagi Islam dan Indonesia. Kreatifitas konten media sosial swaproduksi (User Generated Content) dari kalangan santri ini berhasil menghiasi Reels, Story, Feed, Instagram dan bahkan Tiktok yang notabene digandrungi segmen netizen yang lebih belia. Dengan kedalaman ilmu, pemahaman konteks, konfigurasi logika serta artikulasi yang mudah diterima kalangan klas menengah, orang kota dan kaum muda, Gus Baha mampu mengubah paradigma, perspektif dan keyakinan khalayak luas (netizen), bahkan yang sebelum terjerat radikalisme dan intoleransi bahkan yang sekuler sekalipun.

Sepertinya, sudah nyata terbukti, Ilmu pesantren sangat laku jual bila ditampilkan dalam kemasan yang lebih kota atau ‘urban genious’, diikuti racikan dan strategi media sosial yang pas dengan kebutuhan masyarakat ‘daring’. Kini, di layar gadget kita, cukup sering kita muncul potongan video dari ceramah Gus Baha’, Gus Kautsar, Ning Imaz, Ning Sheila hingga bacaan ayat suci yang merdu dari Nyai Hannah Lirboyo karena sudah berkategori konten yang FYP (for your page).

Walhasil, selain para masyayikh, asatidz pesantren dan ‘Kiai Khos’, Indonesia dan dunia juga butuh sentuhan ilmu para ‘Kiai Medsos’ yang kian hari, sepertinya akan semakin dicari. InsyaAllah.

Surabaya, 16 April 2023

Comments